大阪医科薬科大学周産期センターは、1981 年の開設以来 40 年近くの歴史を重ねてまいりました。特に、1999年の NICU 認可以降治療成績の向上は目覚しく、今では、在胎 23 週、400g台の赤ちゃんでも生存退院が十分期待できるようになりました。

当院では、2006 年から小児心臓血管外科、2015 年から小児外科、2021 年度からは、小児脳神経外科専門の医師も加わり、心臓外科、一般消化器外科、脳神経外科という主だった外科領域全てに小児専門の医師が在籍することとなり、当院NICU では、超早産児はもちろん、様々な小児外科疾患の児も診療することができます。

“大学病院らしからぬ敷居の低さ” も、我々の売りのひとつです。退院後も、電話相談や、緊急時の入院受け入れなどを実践し、他科との協調も極めてスムーズです。さらに、院内では解決困難と判断した場合は、速やかに外部の専門家へ直接相談するようにしています。患児のより良い診療、” 赤ちゃんファースト” を最優先として、必要であれば、院外搬送もためらわず行うよう努めています。

臨床面では、あくまで赤ちゃんを中心とした医療を心がけています。新生児医療は、ともすれば医療者側からの一方的な治療戦略に傾く傾向がありますが、治療法の選択は、本来は、赤ちゃん自身が決めることです。物言えぬ新生児では家族が代行するわけですが、それでも本人の代弁者以上の存在であってはなりません。

当科では、その原則に従い、家族を中心に、本人の最大の利益という点を最優先しながら、チームで何度も話し合って意思決定をしています。大事なことは、医師はあくまでサポートに徹し、決して主導的な立場に立たないことだと考えています。

また、大学病院ならではの使命として、臨床のみならず基礎も含めて、研究活動に重きを置いています。なぜなら、大学でしかできないことを求めてそれに特化することこそ、真の大学のセンターの役目と考えているからです。

地道な研究を積み重ね、今では、新生児慢性肺疾患の研究に関しては、国内屈指の施設として、世界的に認知されています。特に、被引用回数の多さは我々の誇りです。独創性が評価されているのだと考えています。今後も、「挑戦しなければ、何かを失うことはないが、何かを得ることもない」ことを肝に銘じ、日本の新生児医療の成果を世界に向けて発信すべく、微力ながら、貢献していきたいと思います。

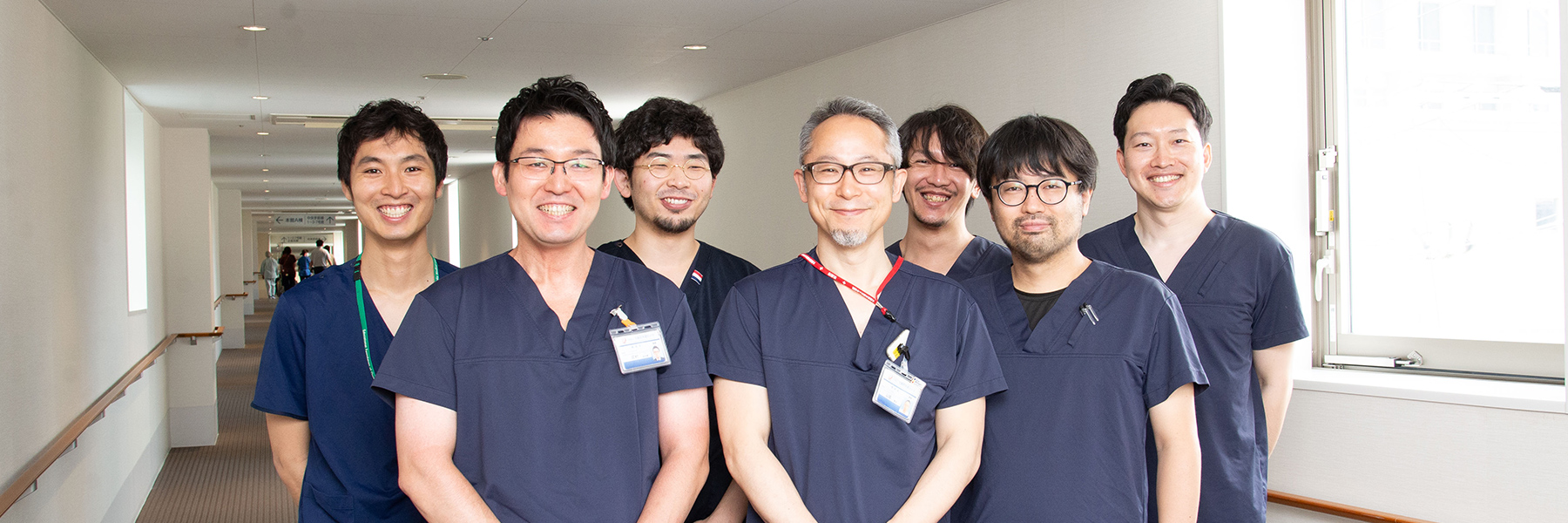

スタッフ

山岡 繁夫

1999年 大阪医科大学卒

大阪医科薬科大学 新生児科 助教

日本小児科学会認定 小児科専門医•指導医

日本周産期•新生児医学会認定 周産期(新生児)専門医•指導医

河村 佑太朗

2014年 大阪医科大学卒

大阪医科薬科大学 新生児科 助教

日本小児科学会認定 小児科専門医

日本周産期•新生児医学会認定 周産期(新生児)専門医

喜島 丈巌

2014年 金沢医科大学卒

大阪医科薬科大学 特命助教

福田 弥彦

2017年 大阪医科大学卒

大阪医科薬科大学 新生児科 助教(准)

日本小児科学会認定 小児科専門医

石本 英己

2018年 関西医科大学卒

大阪医科薬科大学 新生児科 助教(准)

日本小児科学会認定 小児科専門医

診療内容

新生児搬送は平日日中に対応しています。OGCS の基幹病院として母体搬送を広く受け入れており、新生児年間平均入院数は約 150 例、そのうち 1000g 未満の超低出生体重児が 10 例、1500g 未満の極低出生体重児が約 30 例、在胎 28 週未満の超早産児が約 15 例、また人工換気症例が約45 例です。

大阪医科大学 超低出生体重児治療成績 2011~2021

| 出生体重 | 死亡数/出生数 | 生存退院率 | 重度のHandicap なし |

|---|---|---|---|

| く400g | 1/2 | 50 | 0 |

| 400 ー500g | 3/10 | 70 | 100 |

| 500 ー600g | 2/10 | 80 | 88 |

| 600 ー700g | 3/20 | 85 | 86 |

| 700 ー800g | 2/23 | 91 | 95 |

| 800 ー900g | 2/14 | 86 | 100 |

| 900 ー1000g | 0/27 | 100 | 100 |

| 1000g 未満全体 | 12/103 | 88 | 95 |

■Handicap いずれか一つ以上

①OQ<70 ②自力歩行が困難な脳性麻痺 ③片眼失明以上の視力障害 ④補聴器を要する聴力障害

大阪医科大学 超早産児治療成績 2011~2021

| 在胎週数 | 死亡数/出生数 | 生存退院率 | 重度のHandicap なし |

|---|---|---|---|

| 23 ー24wk | 57 | 25 | |

| 24 ー25wk | 2/22 | 91 | 95 |

| 25 ー26wk | 3/15 | 80 | 100 |

| 26 ー27wk | 4/21 | 81 | 100 |

| 27 ー28wk | 0/29 | 100 | 100 |

| 28wk 未満全体 | 12/94 | 87 | 95 |

■Handicap いずれか一つ以上

①OQ<70 ②自力歩行が困難な脳性麻痺 ③片眼失明以上の視力障害 ④補聴器を要する聴力障害

研究内容

CLD antenatal priming、酸化ストレス、あるいは診断マーカーについて -ステロイドに代わる新たな治療法の開発を目指して

1996 年以来、CLD の発症・進展における、フリーラジカルの関与を証明するべく、一連の酸化ストレスマーカーを駆使した、研究成果を公表してきました。現在は、出生前の因子-CAM やDCH など-によるantenatal priming に、酸素投与(たとえ21%酸素であっても、立派な酸化ストレスです)や、人工呼吸等による、出生後の傷害因子が加わって、CLD は重症化すると考えています。Multiple-hit theory に近いかも知れませんが、人工呼吸や酸素投与は必ずしも必要ではありません。 また、肺特異的なムチンであるKL-6 が、CLD の早期診断、重症度予測に極めて有用であることを見出し、その分野でも、さらに研究を続けています。(このあたり、最近日本語で総説を書きました(7)。ご参考までに)

遊離の鉄による、フリーラジカル傷害、特に新生児仮死との関連について

生体内で、遊離の鉄が存在すると、catastrophic な、フリーラジカル反応の連鎖を引き起こし、組織傷害をもたらす可能性があります。平野医師は、早産児に対する輸血の後に、実際に、血中で遊離の鉄が増加することを、世界で初めて報告しました。その後、仮死児の髄液中でも遊離鉄が上昇することが分かり、鉄による神経傷害について、一連のin vitro study を行なっています。

新生児期の抗酸化能について

昔から、主にビタミンE をtarget に、酸化ストレスと、抗酸化能についての、研究を行ってきました。近年room air 蘇生が過剰な注目を集めており、「酸素」に対する「不当な」風当たりが強くなっています。我々は「新生児の酸化ストレスに対する対応能力」を明らかにすべく、大規模なstudy を行っています。(すでに解決済みであると、誤解されている方もおられるかもしれませんが、実際は今まで一度も、週数別に、総合的に研究されたことはありません)。興味おありでしたら、解説5 を参考に。

採血時の痛みに対する経口ショ糖麻酔(sucrose analgesia) の効果について

不思議なことに、新生児は、ショ糖を含ませると、痛みに対する反応が低下することが知られています。そこで、小川医師は、厳密なdouble blind design で、手背静脈採血と、踵採血の双方に、ショ糖麻酔をからめてprospective なstudy を行ない、イギリス学会誌に公表しました。結果的には、手背静脈採血に熟練すれば、ショ糖を使わなくても、ほとんど痛みを与えずに、採血可能であることが分かりました。この結果を踏まえて、大阪医科薬科大学では、可能な限り、足底ではなく、手背静脈を選択するようにしています。